10_JUD_DOK

Martin Buber – Brief aus Jerusalem

Übersetzung

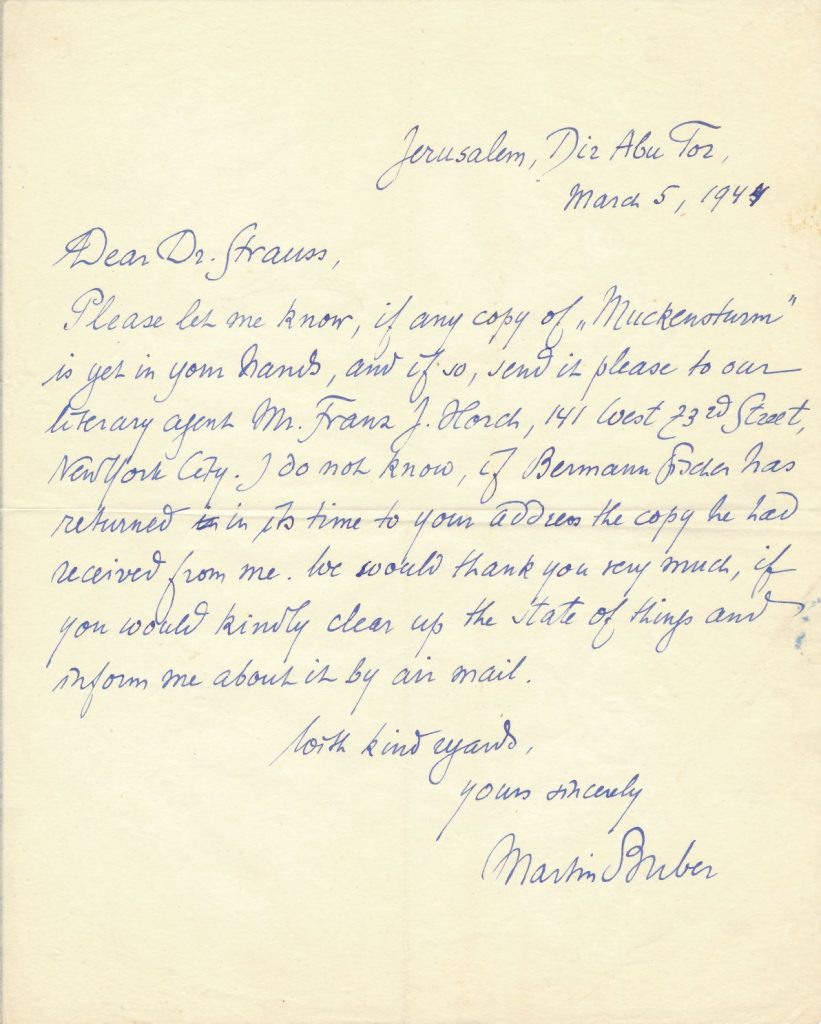

„Jerusalem, D[e]ir Abu Tor, 5. März 1944 |

Sehr geehrter Herr Dr. Strauss,

bitte teilen Sie mir mit, ob Sie noch ein Exemplar von „Muckensturm“ in Ihrem Besitz haben, und wenn ja, senden Sie es bitte an unseren Literaturagenten Herrn Franz J. Horch, 141 West 23rd Street, New York City. Ich weiß nicht, ob Bermann Fischer das von mir erhaltene Exemplar rechtzeitig an Ihre Adresse zurückgeschickt hat. Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie freundlicherweise den Sachverhalt klären und mich per Luftpost darüber informieren würden.

Mit freundlichen Grüßen,

Herzlichst,

Ihr Martin Buber.“

Die Adresse Bubers ist im arabischen Ostteil Jerusalems, wo er von 1943 bis 1947 wohnte. Das Haus musste er während des israelischen Unabhängigkeitskrieges aufgeben. Seine Bücherei mit 15.000 Bänden, deren wichtigste Bestände er vor den Nazis aus seinem Heppenheimer Haus 1938 nach Palästina hatte retten können, war ein zweites Mal in Gefahr, und drohte in die Hände irakischer Truppen zu fallen. Sein arabischer Nachbar konnte die Bücher retten und ließ sie vor der Teilung Jerusalems an Bubers neue Adresse im westlichen Stadtteil Talbiya bringen.

Martin Buber musste wegen der Zensur der britischen Mandatsbehörde diesen Brief auf Englisch schreiben. Er ist adressiert an Max Strauss in New York, einen Bruder von Ludwig Strauss, Bubers Schwiegersohn.

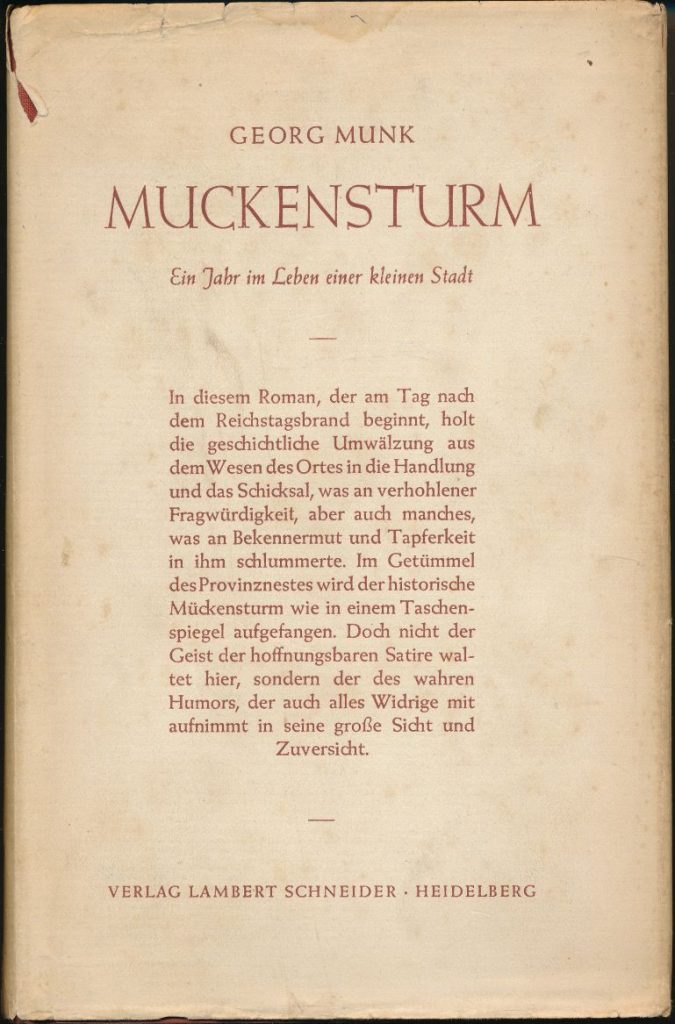

Offenbar hatte Max Strauss einige Exemplare des Romanentwurfs „Muckensturm“, den Bubers Frau Paula 1940 unter ihrem Pseudonym Georg Munk in Jerusalem fertiggestellt hatte, erhalten, um einen amerikanischen Exilverlag für die Veröffentlichung zu gewinnen.

Schon 1941 hatte Buber Thomas Mann darum gebeten, einen amerikanischen Verlag zu finden. Mann, durchaus beeindruckt vom Inhalt, bedauerte, dass es höchst unwahrscheinlich sei, einen amerikanischen Verleger für ein derartig umfangreiches Werk zu finden. Die Bubers, im Exil von sämtlichen Tantiemen abgeschnitten, suchten weiter.

Der im Brief genannte Bermann Fischer, eigentlich Gottfried Bermann, war der ins amerikanische Exil geflüchtete Geschäftsführer des S. Fischer Verlags, der die Tochter des 1934 verstorbenen Gründers Samuel Fischer geheiratet hatte. Seit 1938 publizierte der S. Fischer Verlag in Schweden. Bermann und seine Frau Brigitte waren jedoch selbst nach New York ausgewichen. Buber ließ ihm eines der Typoskripte von „Muckensturm“ zukommen.

Der S. Fischer Verlag war offenbar an der Veröffentlichung auch nicht interessiert, und Buber musste nun von Jerusalem aus versuchen, wie er die wenigen Typoskripte des Romans, die er nach New York geschickt hatte, neu verteilte. Nun sollte sein Literaturagent Franz Horch, gebürtiger Wiener wie Buber, und ebenfalls Exilant in New York, durch Max Strauss eines der raren Exemplare erhalten. Zu Horchs Klienten zählten damals u.a. Franz Werfel, sowie Heinrich und Klaus Mann.

Es sollten allerdings noch fast zehn Jahre vergehen, bis der Roman erscheinen konnte. Lambert Schneider in Heidelberg, der nach dem Krieg die meisten deutschen Werke von Buber verlegte, und der 1950 das Tagebuch der Anne Frank erstveröffentlicht hatte, wagte 1953 die erste und bis 2008 einzige Edition von „Muckensturm“. Ein großer kommerzieller Erfolg wurde das Buch nicht.

Im Roman wird die Geschichte einer kleinen süddeutschen Stadt erzählt, deren Bewohner sich in kleingeistigen Intrigen, Machtspielen und moralischer Verblendung verstricken. Mit feinem Humor und scharfer Gesellschaftskritik zeichnet Paula Buber ein satirisches Bild des provinziellen Lebens und menschlicher Schwächen im Jahr der Machtergreifung 1933. Muckensturm am Höhenweg wurde in der lokalen Rezeption mit Heppenheim an der Bergstraße gleichgesetzt. Dort hatten die Bubers von 1916 bis zur Flucht nach Palästina 1938 gewohnt. Weder Paula noch Martin Buber wollten eine derartige Gleichsetzung bestätigen. Es hätte, so sagten sie immer, jeder beliebige Ort in Deutschland sein können.